MODERNISMO BOLIVIANO: Mímesis y Drama

Colección de arte moderno y contemporáneo boliviano. Grabado, dibujo, escultura, técnicas mixtas, pintura al óleo y/o acrílico sobre madera, metal, tela y cartón. Museo Nacional de Arte (MNA), La Paz, Bolivia. Abierto de martes a domingo.

Sudamérica ha mirado históricamente, en términos de influencia cultural, hacia Europa o Norteamérica según se ubiquen las naciones, respectivamente, en la costa este u oeste del subcontinente. Bolivia, aislada geográficamente en el centro se ha visto obligada principalmente a mirar hacia dentro.

Esto ha fomentado “endogamia cultural”, es decir, una suerte de unión obligada entre parientes culturales que produce una visión mediocre y acotada, aunque se defienda cosméticamente como reivindicativa de una identidad nacional. Como advirtió el poeta cubano José Martí “cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde, o le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo , que van por el aire dormidos engullendo mundos.” (Nuestra América, Nueva York, 1891)

Aunque el aislamiento de Bolivia se consumó debido a la llamada Guerra del Pacífico que tuvo lugar entre 1879 y 1884, que la obligó a ceder a Chile el departamento del Litoral, la tendencia ya venía marcada históricamente desde antes de la colonia española, como he apuntado en un artículo anterior (https://arskriterion.blogspot.com/2019/07/bolivia-mitos-y-transhistoricidad.html)

Mientras los españoles en el norte mesoamericano arrasaron con la gran metrópoli azteca, Tenochtitlan, donde asentaron su poder, dejaron la capital imperial inca, Cuzco, más o menos intacta y se establecieron en la costeña Lima. Como resultado, artes nativas como la tejeduría y la cerámica continuaron floreciendo en su entorno original.

La conquista del Imperio Inca por Francisco Pizarro abrió el camino para la sumisión de la Bolivia actual en el año 1535 y el establecimiento de la Real Audiencia de Charcas, parte esencial del Virreinato del Perú, que abarcó todo lo que hoy es el territorio boliviano y que, siglos antes de la llegada de los españoles, fue conocido como el reino del Collasuyo.

El Collasuyo designa a los habitantes aimaraparlantes de una serie de reinos independientes de la meseta del Titicaca con fuertes lazos culturales entre sí, que se extendían al sur del Cuzco, desde los Andes y el altiplano de Bolivia hasta la ribera del rio Maule (Chile), y desde las costas del Pacífico hasta los llanos de Santiago del Estero (Argentina).

El centro neurálgico del Collasuyo estaba situado en el altiplano andino, en torno al lago Titicaca, una de las regiones más densamente pobladas de los Andes desde antes del Estado Tiahuanaco. En 1450 fueron invadidos por las fuerzas del inca Pachacutec, quien conquistó el altiplano después de grandes combates y pérdidas humanas.

Hoy el nombre Collasuyo es usado por movimientos nacionalistas indígenas para referirse al Estado Plurinacional de Bolivia asimilándolo a su región andina de mayoría indígena aimara y quechua, con una clara pero sesgada perspectiva ideológica de acento regionalista o para los efectos afirmando la “endogamia cultural” estimulada por el aislamiento histórico y cultural.

Mi país, Costa Rica, aunque cuenta con costas en ambos océanos, también ha practicado política y culturalmente el aislacionismo desde tiempos prehispánicos. No obstante, las manifestaciones artísticas han sido culturalmente “endogámicas” representado introspectivamente el paisaje y la idiosincrasia local, asumiendo como el aldeano de Martí, una visión estrecha que le hace sentir superior a sus vecinos y capaz de “doblegar” toda influencia foránea sustancial o superflua, aunque le ponga “la bota encima” y termine engullida mientras duerme.

PARALELISMO CULTURAL

Existe, ciertamente, un paralelismo entre la cultura y la producción artística de países como Costa Rica y Bolivia. Algo que aprendí tempranamente, cuando mi padre - exiliado tras la revolución agraria de 1952 en Bolivia- conoció a mi madre costarricense en México, se casaron, e iniciaron una vida juntos en la provincia de Heredia. Nunca dejó de añorar su tierra y a su familia, a pesar de las tensiones entre parientes y el desarraigo obligado. Se convirtió en cónsul ad-honorem de Bolivia en una provincia, y orgullosamente nos enseñó a cantar melodías de Gladys Moreno, la diva nativa de Santa Cruz, de donde era originario su padre, el político e indigenista, Adolfo Flores Suarez-Arana.

Su nostalgia no se detuvo allí, junto a mis hermanos Francisco y Eduardo dimos recitales en la antigua Escuela Normal de Heredia, a inicios de los sesentas, empezando con el vals compuesto paradójicamente por un autor chileno, Pedro Telmo Caicano, titulado “Yo quiero un mar azul para Bolivia” que se convirtió en un himno catalítico del anhelo de romper el aislamiento boliviano.

El aislamiento, aunque resentido política y socioculturalmente, ha tenido, un lado positivo al liberar, a menudo, a los artistas bolivianos de las modas artísticas para encontrar su propia voz, dentro y fuera de sus fronteras. De hecho, cuando se pasa revista a la colección de arte moderno y contemporáneo, del Museo Nacional de Arte (MNA) en La Paz, objeto de la presente crítica, se descubre que el drama existencial de esta nación andina ha obligado a sus creadores, desde el siglo pasado, a estar tenazmente enfocados en el proceso de redescubrimiento de su legado cultural que trasunta en la mayoría de las obras, ora miméticamente, ora sincréticamente, ora creativamente.

Mi primera inmersión en el arte boliviano tuvo lugar cuando por la nostalgia paterna, regresamos a Bolivia, por dos años (1971-72), poco después del sangriento golpe de Estado, de Hugo Banzer – quien era un pariente político y estableció una férrea dictadura anticomunista. Me tocó verlo desfilar varias veces por la Avenida Ismael Montes y en las concentraciones obligadas de estudiantes en la Plaza Murillo. Volvería al poder por la ruta democrática, en 1997, merced a la “endogamia cultural”, que permitía forjar alianzas entre movimientos políticos y culturales nativos aparentemente irreconciliables, pero conectados a menudo por la genealogía.

Dos museos llamaron mi atención en aquel entonces la Casa de Pedro Domingo Murillo,

prócer de la independencia boliviana de 1809, que quedaba a tres minutos a pie

del colegio jesuita al que asistía y el Museo Nacional de Arte ubicado en

Socabaya, a siete minutos de mi centro de estudios. En ambos descubrí el arte

colonial y republicano boliviano. Mientras mi relación con el arte precolombino

empezó en las ruinas de la cultura Tiahuanaco cuyo centro histórico se ubica a

quince kilómetros del Lago Titicaca. Mi reencuentro con la cultura boliviana se renovó en el 2019 cuando pude regresar a La Paz para un viaje de estudio que ha aumentado mi comprensión de su arte y cultura.

Cualquier lectura del arte boliviano pasa obligadamente por el estudio del contexto histórico, social y cultural, sin el cual no se explican satisfactoriamente las manifestaciones artísticas modernas y contemporáneas que emergieron, así como los mitos precolombinos y coloniales que han alimentado una elusiva identidad y expresión sincrética y de resistencia.

DRAMA EXISTENCIAL

Desde inicios del siglo veinte, la producción artística en Bolivia se ha caracterizado, como evidencia la colección del Museo Nacional de Arte (MNA), por su asincronía con respecto a los movimientos y escuelas occidentales, así como el drama existencial de los artistas que casi siempre han creado en solitario para una nación incipiente en cuanto promoción, crítica de arte, y mercado artístico y con una audiencia mayormente conservadora y reticente a la experimentación.

A pesar de sus vastos recursos minerales y agrícolas, Bolivia es un país subdesarrollado, inestable políticamente, de vastos espacios, subpoblado, y con un rico legado cultural que como su folclore se respira en cada rincón de su territorio y aflora en las conversaciones con su gente independientemente de su nivel educativo u origen étnico.

La

cultura “gravita” pesadamente en cada obra expuesta en el MNA,

confirmando la afirmación de la crítica Marta Traba de que Bolivia era uno de

los países artísticamente “cerrados” por su dominancia indígena y su aislamiento

geográfico.

Por los primeros cincuenta años del siglo XX, la influencia decisiva en el arte boliviano fue el indigenismo y el paisajismo telúrico, no las vanguardias europeas. Pintores pioneros como Cecilio Guzmán de Rojas, a pesar de su inmersión europea en los veintes, ignoran las escuelas emergentes, y optan por una estilización del indígena más acorde con las reivindicaciones del papel heroico de este en la realidad andina promovido por pensadores como el peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930) y el poeta y educador boliviano Franz Tamayo (1879-1956).

Mariátegui

sostuvo que “El problema indígena, tan presente en la política, la economía

y la sociología no puede estar ausente de la literatura y del arte. Se

equivocan gravemente quienes, juzgándolo por su insipiencia o el oportunismo de

pocos o muchos de sus corifeos, lo consideran, en conjunto, artificioso. “(7

ensayos sobre la realidad peruana”, Lima, 1928)

Por su parte el poeta y político, Tamayo en su obra Pedagogía Nacional publicada en 1908, afirma que “el indio es el verdadero depositario de la energía nacional; es el indio el único que, en medio de esta chacota universal que llamamos república, toma a lo serio la tarea humana por excelencia: producir incesantemente en cualquier forma, ya sea labor agrícola o minera, ya sea trabajo rústico o servicio manual dentro de la economía urbana”.

Cecilio Guzmán de Rojas es de los primeros artistas académicos en afirmar plásticamente la veta indigenista en obras como “El triunfo de la naturaleza” (1928). El indígena es presentado de manera heroica en el contexto andino. La alta sociedad adopta este tipo de expresiones, pero sin resolver las asimetrías sociales y económicas de la población idealizada.

La visión de Guzmán a través de obras como “Mujeres Andinas” (1932) y “Cristo Aimara” (1939) se impone en la Escuela Nacional de Bellas Artes que mantendrá a raya hasta su muerte las influencias foráneas a las que el pintor consideraba responsables de desvirtuar el arte en países vecinos. Pero, aun antes de su muerte, Bolivia se abre gradualmente a las influencias externas mediante muestras itinerantes y antológicas, artistas inmigrantes, además de publicaciones especializadas que exponen a los artistas locales a las vanguardias históricas.

Esta mirada hacia fuera no deja, sin embargo, de encontrar resistencia entre el público y las autoridades culturales locales especialmente por el clima político que desemboca en la Revolución Agraria de 1952, que establece un antes y un después en el arte boliviano.

RESISTENCIA Y SUBLIMACIÓN

El legado del indigenismo y la apertura hacia las vanguardias produjo dos vetas plásticas paralelas: el arte de resistencia y la abstracción lírico-telúrica.

Uno de los primeros en liderar críticamente la influencia de los “estilos modernos”, fue el pintor autodidacta Arturo Borda con su obra “La crítica de los ismos y el triunfo del arte clásico” un óleo de 1948. En esta alegoría parnasiana, Borda ataca a los colegas que compara con primates. En el MNA podemos observar también en la misma vena crítica y satírica el óleo sobre cartón de Arturo Borda pintado en 1944 y titulado “Mundo, demonio y carne”.

Pero, la puerta ha sido abierta, y la revolución estaba en marcha. Por un lado, artistas como Walter Solón Romero articulan un arte de resistencia figurativo y alegórico donde postulan sus convicciones políticas de izquierda inspirados en el muralismo mexicano. Solón Romero pinta su mural al fresco, sobre el prócer “Jaime Zudañes y la Revolución de Mayo” en 1950, en el departamento de Sucre.

Ese mismo año reúne a otros creadores que comparten sus ideales en el grupo Anteo. Como los hermanos Jorge y Gil Imaná y Lornio Vaca. Al mismo se suma quien se transformará en uno de los mas importantes muralistas de Bolivia y Sudamérica, Miguel Alandia Pantoja, quien expuso en el Museo Nacional de Costa Rica en 1957.

El movimiento muralista cuyos acólitos también pintaban al óleo en caballete, compartía la misma lectura ideológica de los mexicanos, achacando a la colonización española la desigualdad de las clases y la explotación y discriminación endémica de los indígenas. Proponían como alternativa la restauración de un mundo prehispánico marxista. Como Mariátegui incurrieron en el error histórico de ignorar que la sociedad incaica igual que la azteca estaban basadas en un sistema de castas y que su economía distaba por mucho de ser un modelo comunista primitivo viable.

Artistas como Alandia Pantoja tomaron mitos y leyendas populares y la vivencia de las masas mineras y campesinas para construir una narrativa de lucha contra la oligarquía minera, terrateniente y mercantil.

Los murales se convirtieron como en México en el medio fomentado desde los sucesivos gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo y los sindicatos para educar al pueblo sobre su identidad y destino manifiesto. Por catorce años, el arte de resistencia fue dominante en el contexto cultural local, aunque ya en 1954 se organizó en La Paz, la primera exposición de arte abstracto y moderno

LA RUTA DE LA ABSTRACCIÓN

No obstante, la ruta de la abstracción como

alternativa estética a la revolución política empezó marginalmente con las

contribuciones de dos artistas mujeres: la escultora Marina Núñez del Prado y

la pintora María Luisa Pacheco.

Ambas iniciaron produciendo obras de

corte indigenista, pero gradualmente fueron sublimando sus formas telúricas y

figurativas con un tono cada vez más lírico hasta adoptar la abstracción como

expresión estilística y conceptual. Varios factores incidieron en

sus respectivos procesos: la oportunidad de formación académica en los Estados

Unidos, la emergencia del expresionismo abstracto y el informalismo que

investigaron, su promoción por parte de críticos y curadores foráneos, y su distanciamiento

de la agenda política de resistencia.

Nuevamente como en el contexto

costarricense, la labor del crítico de origen cubano, José Gómez Sicre

(1916-1991), jugó un importante papel en el reclutamiento las artistas y su

alineamiento con los movimientos artísticos internacionales en boga en los

cincuentas y sesentas. Desde el Museo de la OEA, Gómez Sicre impulsó la carrera

internacional de ambas y de otros abstraccionistas bolivianos escribiendo sobre

sus respectivas obras, adquiriendo su producción y exhibiéndola en distintos

espacios estadounidenses.

El guión museográfico que se puede

recorrer en el MNA afirma continuamente la conexión entre la producción

prehispánica y el modernismo nativo ilustrándola con la obra escultórica de

Marina Núñez del Prado y de pintoras abstractas como María Luisa Pacheco.

Desde la primera sala encontramos en contrapunto secuencial pinturas y obras tridimensionales que abrazan una identidad precolombina de la que ya no pueden ser parte integral, porque les resulta elusiva. No obstante, los artistas son, a menudo, resultado del mestizaje y la inmigración europea.

Viene a colación el aporte de Alfredo

La Placa, quien incursiona en la abstracción a mediados de los setentas y

produce pinturas con ásperas texturas donde las formas como retazos producen

espacios entre las distintas capas abriendo evocadores vacíos como en el

informalismo.

Esto se evidencia en su conocido óleo “La herida” de 1988. Pero su obra no se esfuerza en ocultar nuevamente las raíces culturales que mimetiza óleos sobre tela como “Ritual III” realizado en 1984.

Como parte de la misma mimesis, aunque

desde la figuración encontramos otros artistas modernos que contribuyen a hacer

una lectura diferente del pasado como ocurre con el óleo sobre papel “Inca

II”, una obra inscrita dentro del realismo mágico latinoamericano, que es

parte de un conjunto que evoca los personajes centrales de la conquista realizados

en 1992 por el artista Luis Zilveti.

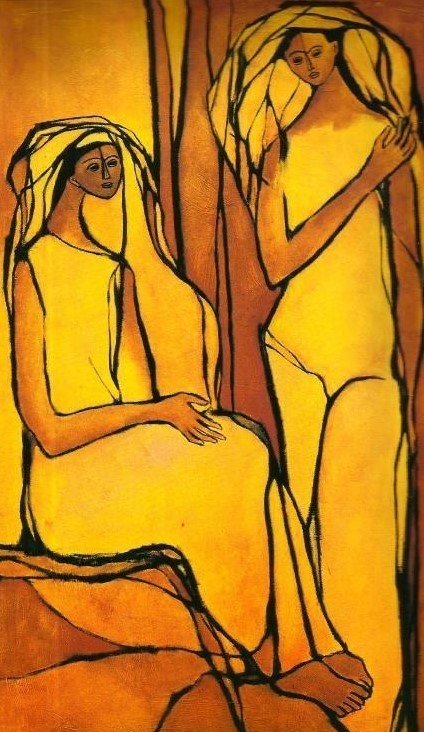

La influencia del arte europeo de fines

del siglo XIX y principios del XX es trazable en este período. Mientras

artistas europeos como Matisse y Picasso “descubren” la escultura tribal

africana, y la incorporan en sus propuestas de manera intelectual, los artistas

bolivianos hacen lo propio con los mitos y el legado cultural precolombino en

soluciones plásticas tanto representacionales como abstractas.

Un ejemplo patente de lo anterior es la

emblemática pintura en técnica mixta sobre tela titulada “Ritual”

realizada en 1967, por María Luisa Pacheco. No estamos ante una obra

intencionalmente abstracta como las europeas, sino que parte de una

aproximación poética o lirica hacia el paisaje regional sagrado que ha

investigado y sublima.

Como explicó el crítico Gómez Sicre en un documental tras la muerte de la artista en Nueva York en 1982, Pacheco nunca abandonó sus raíces. El paisaje urbano dominado por los rascacielos se fundía con los opresivos cerros de su nativa Bolivia.

Sus composiciones, no obstante, son claras evocaciones del paisaje andino que dominó su obra, como se puede apreciar en obras como "Ritual" de 1967, en su óleo sobre madera de 1966 “Sin título” o su obra “Catavi”, un óleo elongado sobre madera inspirado en el paisaje potosino de las minas de estaño realizado en 1974.

Por otra parte, la obra de Marina Núñez

del Prado se encuentra dispersa a lo largo de casi todas las salas del MNA, sirviendo

el concepto curatorial de la transhistoricidad que como ya apuntamos, en un

artículo anterior, permite lecturas por contraste de los mismos motivos

tratados en estilos y conceptos plásticos disimiles.

Desde sus obras tempranas emparentadas

con la iconografía religiosa a través de la patrona católica de la Virgen de

Copacabana, las articulaciones indigenistas tempranas como “Madre india”

de 1934 pasando por su “Danza aimara” (1951) hasta alcanzar una síntesis

brutista de la talla en basalto “cóndor” completada en 1966.

La obra de sus últimos años, ampliamente estilizada, y lírica es incuestionablemente abstracta pero siempre evocadora de su identidad cultural. Es cómodo vincular su ruta como artista a las influencias de Brancusi y Moore, pero Núñez del Prado, encuentra su propia síntesis sin copiar a nadie, tanto técnica como conceptualmente.

TENDENCIA INTELECTUAL

La mayoría de los acercamientos en el

modernismo boliviano son, sin embargo, primariamente intelectuales, aunque

revelen la vigorosa atracción inherente a la evocación de un mundo donde el

arte era todavía la expresión natural e integral de conceptos fundamentales

incuestionables.

Es el caso de artistas cuya reputación

ha sido establecida internacionalmente como María Esther Ballivián, Alfredo Da

Silva y Oscar Pantoja. Arbitrariamente vinculados al “expresionismo

abstracto”, como pasó en su momento con María Luisa Pacheco, ninguno de los

tres adoptó los postulados de dicha escuela estadounidense, aunque sus

respectivas técnicas tengan cierta similitud en sus inicios con las exhibidas

por artistas como Pollock en su pintura de acción (aprendida de David Alfaro

Siqueiros), los rectángulos de color de bordes difusos que flotan en el espacio

de otra zona de color en Rothko y los campos de color de Frankenthaler.

Recordemos que el expresionismo

abstracto o Escuela de Nueva York era un movimiento exclusivo

estadounidense, no inclusivo. No había interés de sus fundadores en incluir a

artistas fuera de su círculo o nacionalidad. En cambio, la obra de

los bolivianos disímil entre sí, por sus respectivos conceptos y propuestas, comparte

en común su carácter orgánico y lírico, y evocación telúrica y hasta folclórica.

En el caso de Pantoja, a quien conocí

en Costa Rica, y de quien escribí en varias oportunidades, destaca por su comunión con lo

críptico y, al mismo tiempo, “comunicable”, ya que llega a la entraña

propia de las cosas, sin obviedad, a través de cierto enfrentamiento de la

realidad con la poesía.

Esto es evidente

en su óleo sobre tela de 1988 “Camino a la libertad” que exhibe el

MNA. Pantoja, hermano del muralista Alandia Pantoja, va más allá de

otros abstractos bolivianos para ofrecer una primera calidad telúrica, de

identidad cultural definida, como en la obra del peruano Fernando de Szyszlo y

el mexicano Gunther Gerzso, merced a una

descomposición de la realidad latinoamericana en valores plásticos; texturas

que sugieren lo pétreo, luces doradas que afirman atmósferas evocadoras de la

soledad y lo ancestral.

Si bien descubrió “equivalentes plásticos” a realidades del Altiplano que conoció en La Paz, de joven, como su colega peruano Fernando de Szyszlo, que logra metáforas visuales de lo precolombino, su solución es algo diferente. Porque, aunque atraído por lo telúrico, por su cultura, su visión es espiritual y siendo su vivencia profundamente urbana, no le interesa lo figurativo para representarlo en su obra, aunque a veces trascienda inconscientemente.

VOLVER A CREER

Esta identificación del arte con las fuerzas básicas de la naturaleza y las creencias sobre el cosmos en sociedades tribales ha resultado tremendamente atractiva tanto en Europa como en Sudamérica en un entorno donde el arte gradualmente se ha ido divorciando de la vida y se produce primariamente en oposición a las fuerzas de la vida que animan el mundo fuera del estudio del artista.

Para muestra, la técnica mixta sobre cartón de 1929 realizada por Jorge de la Reza y que se titula “La Conquista” o la obra “Descanso” un óleo sobre tela de 1957 realizado por Enrique Arnal.

La mayoría de los artistas bolivianos cuyas obras se confrontan en el MNA junto al legado precolombino o las pinturas realizadas en la colonia por indígenas han tratado de aislar algún tipo de cualidad esencial de la cultura para mostrarlo en sus respectivas obras, indistintamente del período o movimiento al que pertenecen.

Pero existe un contraste adicional y fundamental entre las obras creadas entre autores tradicionales y modernos, y es que para cumplir con rituales atávicos su simbolismo intencionalmente va acompañado de un sistema de creencias que busca que el objeto produzca efectos en el mundo físico a la manera del fetiche.

Los artistas modernos y contemporáneos bolivianos en cambio no creen en su mayoría que esos símbolos mágicos usados desde tiempos precolombinos para relacionarse con el entorno cambien el mundo físico o sean de ayuda práctica.

Pero, eso sí ayudan al examen exploratorio del problema que todos enfrentamos hoy – como mantenerse cuerdo y vivir con propósito en un mundo orientado a la ciencia y la técnica que explica todo intelectualmente dejando el espíritu a un lado.

Vienen al caso los aportes en la colección de Mario Careaga con su dibujo sobre papel titulado “A mi alrededor ángeles con coros celestiales me van cantando y yo voy gritando desde el fondo de mi alma de esclavo”, o el óleo del 2010 titulado “La caja” realizado por el imaginativo colorista Marcelo Suaznabar, que retoma aspectos tradicionales en una propuesta intelectual provocativa.

La contemporaneidad boliviana como revela

la muestra en el MNA está marcada por un arte que navega entre la memoria de

las dictaduras y la vivencia democrática.

De 1964 a 1982, Bolivia experimentó

dictaduras militares de tipo burocrático-autoritativo que a diferencia de los

golpes de Estado del pasado no fueron transitorios. Fueron períodos

caracterizados por la persecución política institucionalizada, la censura, y la

corrupción. La democracia sobrevino como en muchos países del cono sur como

resultado de concesiones políticas e impunidad legal. Las

democracias se mancharon por tales acuerdos.

Es difícil sopesar que fue peor para la

producción artística boliviana. La censura con el cierre de espacios de

expresión, obligo a muchos artistas bajo las dictaduras a ser más innovativos

abordando los temas de cotidianidad con mayor sutileza. Pero muchas de estas

producciones no vieron la luz hasta el advenimiento de la democracia.

Entonces, se dan expresiones variadas

del hiperrealismo, como ocurre con “Puertaventanas”, un acrílico sobre

lienzo realizado por Fernando Rodríguez Casas. O del realismo mágico, aunque su

estilo parece más sociológico, como es el caso de Raúl Lara de quien se incluye

en la colección “Barroco, Independentista, Barroco 1”, un óleo sobre

lienzo realizado en 1982.

El enfoque de las obras en esta última

etapa se mueve entre la crítica cultural desmitificadora y las alegorías de la

marginalidad urbana y el drama existencial. Aunque los artistas se agrupan, no

hay emergencia de manifiestos a la usanza del siglo pasado y prevalecen la

libertad creativa.

Ilustran estas tendencias Gastón Ugalde

con su ensamblaje de 1982 “Aparapita”, en referencia a las personas de

escasos recursos que se dedican a cargas bolsas en el mercado.

O la obra mixta sobre madera, un

montaje satírico de Edgar Arandia Quiroga realizado en el 2010 titulado “Oh

Divino pastor abre tus ojos y contempla la revuelta de los pueblos”. Es

claro en este montaje que no estamos ante una piadosa solicitud, sino una

señala de impotencia crítica.

La emergencia de los multimedios y las

soluciones estéticas desechables empodera a una nueva generación de autores

para presentar propuestas que transitan entre las instalaciones y los

performances posvanguardistas alineadas filosóficamente con el

neoexpresionismo, el posmodernismo y posconceptualismo.

En esta línea destaca la obra de

Roberto Valcárcel de quien conocíamos su técnica mixta sobre madera, sin título

de 1982. Es un creativo que se mueve libremente entre la tendencia que más le

convenga según la producción, unas veces minimalista y otras conceptualista,

como en su más reciente instalación del 2017 que es parte de una serie

utilizando ataúdes de vivos colores.

Como ya advertimos cuando escribimos a

propósito de la la Bienal SIART (https://arskriterion.blogspot.com/2019/04/colectivo-x-bienal-siart-entrana-de-lo.html ) que cobija el Museo Nacional de Arte, estamos

antes propuestas claramente ideológicas mediante producciones temporales y

reciclables, que pretenden hacer una lectura de la historia adecuada a las

tendencias filosóficas en boga dentro del feminismo, la inclusividad y la

izquierda sin serio sustento fáctico. Todo se vale, todo es arte, todo es

igual. Pero si todo es, nada es. Y no me refiero meramente al fin de la

representación en el arte.

El escritor y crítico cubano Alejo Carpentier (1904-1980) advirtiendo contra el peligro que entraña la destrucción de todas las formas tradicionales de representación en nombre del futuro, clamó por una redefinición de los conceptos de arte y creación artística en nuestro continente. Bajo su perspectiva, solo cuando el arte se entrelaza con la vida, con las convulsiones nemotécnicas de sus sociedades y culturas, generamos una garantía simbólica de identidad.

SINCRETISMO Y MÍMESIS

Como hemos explicado con anterioridad

en Ars Kriterion E-Zine, el término sincretismo tiende histórica y

conceptualmente a facilitar la coexistencia y la unidad entre diferentes

culturas y visiones del mundo (lo

que hoy se conoce como competencia intercultural), un factor que sigue siendo

recomendado a los gobernantes de comunidades multiétnicas.

La intención de los representantes de

la iglesia católica durante la colonización española era hacer catequesis y

evangelismo a través de las representaciones pictóricas, pero la cultura no se

construyó sobre las creencias importadas sino sobre su propio legado. Ese fue

realmente el acomodamiento y la resistencia de los nativos en las artes

visuales desde la conquista.

Los artesanos indígenas sustituyeron

gradualmente a los artistas foráneos dominando la copia de originales en medios

como el grabado y las pinturas. Esta práctica de larga data en la historia europea

se volvió común en el nuevo mundo durante la colonia. Los patrones

españoles, religiosos y políticos, fomentaban el uso de grabados y pinturas

como modelos de los cuales copiar parcial o enteramente.

Las autoridades religiosas en el nuevo

mundo creían que la práctica de copiar grabados capacitaba a los artistas

locales en el aprendizaje de la iconografía tradicional y adopción de los

modelos europeos de representación que se esperaban en las sagradas imágenes de

fe católica romana.

Lo anterior daba seguridad adicional a los patrones de que los artistas locales comprendían el resultado deseado mediante el trabajo comisionado. Sin embargo, como ya explicamos, esta transferencia fracasó porque los pintores indígenas nativos reinterpretaban o incluso efectivamente rechazaban el original europeo para seguir su propia voz de acento prehispánico. Basta ver retrospectivamente en la colección del MNA la “Virgen de Belén”, un óleo del siglo XVIII de autor anónimo para comprobar la narrativa local en contrapunto con la importada.

Mediante un proceso de mímesis

particular derivado de este encuentro colonial, los artistas indígenas

copiaban, pero no replicaban completamente los originales. Así los modelos

europeos gradualmente se volvieron andinos.

En el recorrido que la curaduría del MNA fomenta en cada una de sus salas, lo

sincrético merma para dar espacio en la modernidad artística boliviana a

representaciones que carecen de su intensidad formal y conceptual, incapaces

por razones de contexto de mostrar o aproximarse a la fuerza telúrica de los artistas

indígenas precolombinos, e incluso coloniales.

Basta observar la representación de la

virgen en la pintura colonial y compararla con las más distantes e

intelectuales versiones de pintores como Arturo Borda en su óleo sobre cartón

de 1947 sobre la “Virgen de Copacabana”, patrona de Bolivia, y el óleo

sobre tela de 1944 sobre el mismo personaje de Jorge de la Reza. Se ha

transitado del sincretismo a la mimesis o el remix.

El hecho es que – como muchos

investigadores académicos de arte precolombino han señalado- un número

significativo de producciones del arte moderno y contemporáneo latinoamericano,

funcionan con base en la mímesis, es decir un “remix precolombino”

de la misma manera en que los artistas europeos todavía recurren a los artistas

del renacimiento para sustraer mímicamente, formas, temas y colores.

Pero la mímesis presenta casi siempre

un defecto: cuando los europeos incorporaron la escultura tradicional africana

a su quehacer casi no sabían nada del significado y la función original de los

artefactos que encontraban por lo que reconociendo su valor estético lo

adaptaron a sus composiciones moviéndose más allá del naturalismo que había

definido el arte occidental desde el Renacimiento.

De la misma manera, cuando un artista

boliviano, por ejemplo, redescubre la influencia de los artefactos

prehispánicos y coloniales, e incluso el arte del período republicano, lo hace

casi siempre desconociendo el trasfondo exacto del objeto y optando por

convertirlo en una forma o motivo más en su repertorio plástico, al que solo

agrega valor cuando su investigación produce una nueva solución plástica.

Por ello, es importante hacer notar cuanto puede y debe aprender el modernismo boliviano del concepto de la “magia moderna”. Este término acuñado por el artista Paul Klee a partir de 1914 por sus estudios de culturas ancestrales que fomentó como fuente de inspiración para el arte moderno.

Klee intelectualizó su acercamiento al legado artístico del pasado, pero produjo obras que evocaban fantasías con base en las formas atávicas y primitivos de las culturas del norte de África, entre otras regiones que visitó. Klee resumió su posición declarando que “el arte en su sentido más elevado” trata con un “último misterio que se esconde detrás de la ambigüedad que la luz del intelecto falla miserablemente en penetrar”.

PERSPECTIVA IDEOLÓGICA

El guión del Museo Nacional de Arte de

Bolivia, no solo afirma una perspectiva ideológica sobre la resistencia

cultural a la colonización basada en un importante acervo precolombino,

colonial, moderno y contemporáneo, que confronta mediante su museografía, sino

que, también, abre una discusión aún más importante sobre el dilema del artista

andino y latinoamericano que ha sido enunciado por Klee.

Hemos tratado desde el comienzo de la

ilustración en el siglo XVII de explicar todo a través del intelecto y la

ciencia. En la era precolombina andina y en el período colonial

hasta avanzado el siglo XIX el último misterio se refería al alma, a la

dimensión metafísica o espiritual de la existencia.

Cada artefacto prehispánico, e incluso

las obras sincréticas del período colonial hablan de una relación espiritual

íntima y diaria con entidades malignas y benignas en diferentes dimensiones

cósmicas. Los árboles, las aguas, el viento, y principalmente las

piedras y montañas eran sagrados porque estaban relacionados con la comunión

del alma con la naturaleza y sus fuerzas.

Por ello, no deja de sorprender la

paradoja del modernismo y la contemporaneidad artística boliviana: las

expresiones de arte moderno y posmoderno contenidas en la colección del MNA se

han nutrido por más de un siglo del estudio y la mímesis de la herencia cultural

andina, pero a costa de convertirse, con frecuencia, en cómplices intelectuales

del despojo del alma de sus predecesores.

Cuando abandonamos el sistema de

creencias que sustenta el arte del pasado que decimos admirar y pretendemos un

supuesto rescate para “recuperar la identidad cultural” nuestro

ejercicio pierde integridad, porque es meramente intelectual. En el

fondo dejamos de creer que el misterio del espíritu existió alguna vez.

Por todo lo anterior, reitero que el arte es uno de los pocos lugares que quedan en la sociedad actual para encontrar evidencia de ese misterio. Lamentablemente, con notables excepciones - Núñez, Pacheco, y Pantoja, principalmente -, el modernismo y la contemporaneidad boliviana se sustentan aún en ejercicios técnicos y conceptuales progresivamente insustanciales, y la recurrencia mimética (remix) a su excepcional herencia cultural para un uso coetáneo, político, comercial y cada vez más efímero.

Juan Carlos Flores Zúñiga, M.A., BSc, CPLC, ACC, AICA

Comentarios